تكتسب العلاقة بين دول الخليج والصين أهمية كبيرة، بسبب موقع كل منهما على خريطة الاقتصاد العالمي، إذ أن دول الخليج تمتلك ثروة نفطية هائلة، تمثل نحو 19% من إنتاج النفط العالمي، وحوالي 33% من احتياطيات النفط على مستوى العالم، وتمتلك كذلك ثروة مالية تقدر بنحو 3.6 تريليون دولار، هي الأصول المالية لصناديقها السيادية، والجميع يخطب ود دول الخليج لجلب استثمارات صناديقها السيادية.

أما الصين فهي القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم، ولديها طموح كبير لتكون في المركز الأول لقيادة الاقتصاد العالمي، وقد سعت في إنزال هذا الطموح من خلال عدة خطوات، منها اعتماد عملتها في عام 2016 لتكون أحد عملات الاحتياطي النقدي لدول العالم، بجوار العملات الرئيسة الأخرى، كما أسست بنك البنية الأساسية، ليكون بديلًا للمؤسسات المالية الدولية -وإن لم تعلن ذلك- التي يسيطر عليها الغرب، وأسست تجمع “البريكس” مع مجموعة من الدول الصاعدة، ليكون منافسًا لمجموعة السبع الصناعية، التي تمسك بها أميركا والغرب، فضلًا عن القدرات التصديرية الأكبر في العالم على مستوى الدول -تبلغ الصادرات السلعية للصين نحو 3.5 تريليون دولار سنويًا-، وأخيرًا دخولها في تحد مع أميركا والغرب في معركة إنتاج التكنولوجيا.

ويلاحظ أنه منذ فترة، والصين تسعى في إطار توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم، أنها تتمدد بشكل كبير في منطقة الخليج، وثمة أمران مهمان في هذا الشأن، ما أثير مؤخرًا حول سعي الطرفان لمفاوضات بشأن منطقة تجارة حرة، بعد عدة سنوات من توقيع اتفاقيات للشراكة في إطار طريق الحزام والطريق.

وتجمع عدة كيانات اقتصادية عضوية الصين وبعض دول الخليج، فمجموعة العشرين تضم الصين والسعودية، وكذلك تجمع “البريكس” يضم الصين والسعودية والإمارات.

والسؤال الذي تجيب عنه هذه السطور، يتعلق بمستقبل هذه العلاقة، ومدى اتفاقها أو تعارضها مع خريطة المصالح الغربية والأميركية.

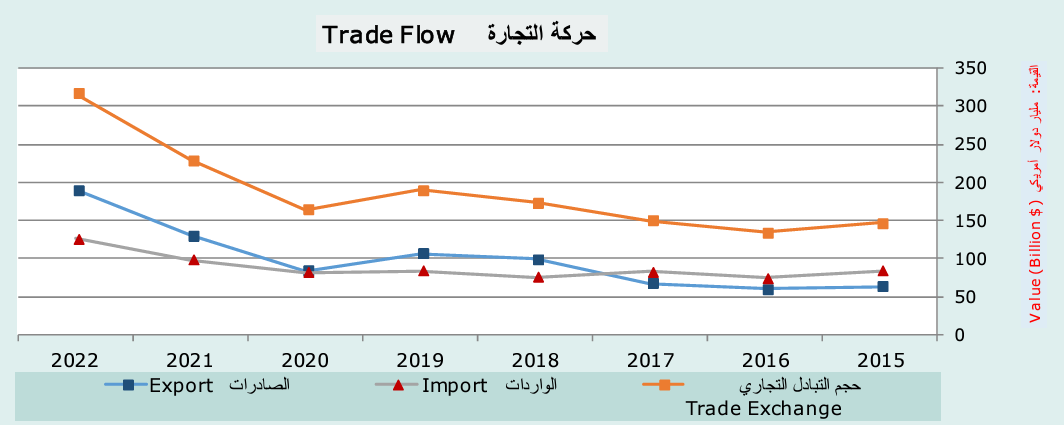

البيانات المنشورة على موقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تظهر أن قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج والصين بلغت 146.2 مليار دولار عام 2015، وارتفعت في عام 2021 إلى 229 مليار دولار، وفي العام 2022 بلغت 316.4 مليار دولار.

فيما تعكس الأرقام الخاصة بالصادرات والواردات، تحقيق دول الخليج فائضًا طوال فترة التعامل مع الصين، ففي عام 2014 بلغ الفائض التجاري 19.9 مليار دولار، وفي عام 2021 بلغ الفائض التجاري 32.3 مليار دولار.

مع مراعاة أن الفترة محل المقارنة، 2014 – 2021، قد شهدت أزمتين كبيرتين، لكلا الطرفين، ففي منتصف عام 2014، وقعت أزمة انهيار أسعار النفط، وهو ما أضر بشكل كبير باقتصاديات دول الخليج، وإن كان قد مثل فرصة للصين في الحصول على النفط الرخيص.

والأزمة الثانية هي أزمة جائحة فيروس كورونا، التي انطلقت أواخر عام 2019 من الصين وظلت حتى نهايات عام 2021، مما أثر على اقتصايات العالم أجمع، بما فيها اقتصاديات دول الخليج من حيث عودة انخفاض أسعار النفط، أو الصين التي منيت بخسائر كبيرة بسبب توقف تباطأ حركة النشاط التجاري، وترجع حركة التجارة على مستوى العالم.

وبتحليل هيكل التجارة بين الطرفين، نجد أن النفط يسيطر بنسبة 83.3% من قيمة الصادرات الخليجية للصين، وهو ما يعني أن االعائدات الريعية هي التي تسيطر على الصادرات الخليجية، بينما الصين تتسم صادراتها بالتنوع الذي يعكس مدى تحقيق القيمة المضافة لنشاطها الصناعي، حيث تمثل الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 36.3% من الصادرات الصينية للخليج، كما تمثل الآلات والمعدات الآلية 18% من قيمة الصادرات، والسيارات والعربات وأجزاؤها 4.3%.

وبشكل عام، تعتبر السعودية أكبر شريك للصين من بين دول الخليج، وتذهب التقديرات إلى أن السعودية تستحوذ على نسبة 40% من التعاملات الاقتصادية والتجارية لدول الخليج مع الصين. وكانت وسائل إعلام أميركية قد نشرت في النصف الثاني من عام 2022 أن السعودية تدرس إمكانية تسعير بعض صادراتها النفطية للصين باليوان، وهو ما قراءه البعض بأنها خطوة للتخلي عن تسعير النفط بالدولار، إلا أن الأمر لم يتم بعد، ويستبعد البعض الإقدام على هذه الخطوة، لما للعلاقات القوية بين السعودية وأميركا.

منطقة التجارة الحرة، تمثل أولى خطوات التكامل الاقتصادي، التي يأتي بعدها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، ثم الاندماج، وإن كانت طبيعة العلاقة بين الصين ودول الخليج تحتم علاقات أولية لاعتبارات كثيرة، وإن نجحت خطوة إبرام اتفاقية لمنطقة تجارة حرة، فسيكون ذلك إنجاز كبير.

ومنطقة تجارة الحرة، تعني إسقاط التعريفات الجمركية بين الطرفين، ومؤخرًا نشر في مايو 2024، تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن منطقة التجارة الحرة، وإن كان ذلك طبيعًا في كثير من الاتفاقيات من هذا النوع، فكل طرف يجتهد أن يحقق أكبر قدر من المصالح.

وحسبما نشرته رويتر في مايو 2024، حول تعثر المفاوضات، فإن السبب يرجع لمطالبة الصين بإعفاء عدد كبير من السلع من رسوم الاستيراد الخليجية، وذلك في إطار مخاوف السعودية على مشروعها الوليد لتبني نهجًا صناعيًا للعديد من السلع، وإعفاء السلع الصينية من رسوم الواردات، يعني إضعاف المنتجات السعودية تنافسيًا مع السلع الصينية التي تتميز برخص سعرها.

ويتوقع أن تطول فترة إيرام اتفاق حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة، على غرار ما تم في اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، فالمفاوضات مستمرة منذ نحو عقدين ونصف ولم تنتهي بعد.. وحال إمكانية التوصل لاتفاق بين الصين ودول مجلس التعاون الخليج حول منطقة تجارة حرة، فسيستلزم ذلك فترات انتقالية كبيرة لصالح دول الخليج لكي تؤهل نفسها للمنافسة مع أكبر دولة مصدرة ومصنعة على مستوى العالم، وإلا فسيكون مصير كافة الصناعات في دول الخليج، إما الاختفاء أو تستحوذ عليها الصين، لعدم قدرة الصناعات الخليجية على منافسة نظيرتها الصينية.

وهناك أمور فنية معقدة، غير مسألة المنافسة وقدرة الصناعات الخليجية على تجاوزها، ومنها أن بعض دول الخليج انفردت دون بقية دول مجلس التعاون الخليجي في إبرام اتفاقية تجارة حرة، وهو ما حدث في عام 2005 بشأن توقيع البحرين مع أميركا لاتفاقية منطقة تجارة حرة، وهو ما يعني أن ثمة إجراءات ضرورية يجب أن تتخذ لتنظيم العلاقات التجارية في ضوء تداخل الاتفاقيات لكافة الأطراف.

لم تكن دول الخليج على خريطة مشروع الحزام والطريق الصيني، من حيث النطاق الجغرافي، ولكن تم تعويض هذا الأمر من خلال مجموعة من المجالات للشراكة في مشروعات تقع في اهتمام مشروع الحزام والطريق، والتي تصنف تحت ستة مجالات للشراكات، وهي (الطاقة، البنية التحتية، التجارة والاستثمار، التكنولوجيا المتقدمة في نطاقات “الطاقة النووية، والأقمار الصناعة، والطاقة المتجددة”).

وإذا نظرنا إلى هذه المجالات نجد أنها كلها في صالح الصين، باستثناء تقديم دول الخليج للنفط والغاز الخام، بينما الصين هي صاحبة الشركات العملاقة لتنفيذ البنية الأساسية، وكذلك ما تقوم به من انتاج السلع والخدمات، أو الأقمار الصناعية، وإنتاج التكنولوجيا في باقي مجالات الطاقة النووية، أو الطاقة المتجددة.

وثمة إحصاءات تشير إلى أن الصين قد استثمرت ما يقارب 107.22 مليار دولار في دول الخليج خلال الفترة 2005 – 2021، وهو ما يعني أن دول الخليج مهم استهداف من قبل الصين. ولكن على الرغم من اتاحة البيانات عن الاستثمارات المباشر للصين في الخليج، إلا أن استثمارات دول الخليج في الصين لا تظهر عنها أية بيانات.

وإذا ما نظرنا إلى الإمكانية التي يتيحها بنك البنية الأساسية من تنفيذ بعض المشروعات، فإن دول الخليج ليست في حاجة إلى هذا التمويل، وإن كانت هناك سياسة جديدة في دول الخليج بعد أزمة انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014، حيث اتجهت دول الخليج للتوسع في الاستدانة من الخارج، وذلك في ضوء توصيات صندوق النقد الدولي، لذلك نجد أن كل دول الخليج قد طرحت سندات في السوق الدولية، وكانت السعودية هي صاحبة نصيب الأسد في هذا المضمار.

منذ مطلع القرن العشرين وظهور النفط في دول الخليج، والعلاقة مع الغرب والولايات المتحدة تزداد قوة مع مرور الزمن مع دول الخليج، وثمة اتفاقيات تتعلق بالأمن بين دول الخليج والولايات المتحدة، وتوجد قواعد عسكرية أمريكية في العديد من دول الخليج، إذ تعتمد استراتيجية تأمين منطقة الخليج من أجل تدفق آمن للنفط والغاز إلى شيرايين الاقتصاد العالمي، لا سيما في الغرب وأميركا.

وإلى أن تظهر خطوات يمكن من خلالها إيجاد اتفاقيات أمنية أو عسكرية بين دول الخليج والصين، يبدأ القلق والتحرك الأميركي، أما الإطار الاقتصادي، فهو يأتي في إطار محسوب، لكون الصين تعد مصنع العالم، وتوفر العديد من السلع لأميركا والغرب، كما توفرها لدول الخليج، ومنذ عقود تخلت أميركا وبعض دول الغرب عن إنتاج السلع التقليدية والكهربائية والالكترونية لصالح الصين ودول جنوب شرق آسيا، من أجل تفرغها بشكل أكبر لإنتاج المعرفة والتكنولوجيا.

ولابد أن يؤخذ في الحسبان أن توطيد العلاقة الاقتصادية والتجارية أو زيادتها من قبل دول الخليج مع الصين، ليست خصمًا من علاقة دول الخليج مع أميركا والغرب، وانما أتى ذلك في ضوء استمرار تدفق العوائد النفطية على دول الخليج، وحاجاتها لما تنتجه الصين، ويمكن أن نجد شاهدًا على وضع الخليج في إطار العلاقات مع الصين وأميركا، ففي الوقت الذي تتخارج فيه الصين من الاستثمار في السندات الأميركية ببطء، نجد دول الخليج وتحديدًا السعودية تعمل على زيادة استثماراتها في تلك السندات.

ختامًا

ختامًا: تقام العلاقات الدولية في إطار الصالح، التي تتنوع ما بين المصالح المادية والمعنوية، أو الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وليس مستغربًا أن تمتد العلاقة لدول الخليج مع الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب قدراتها الإنتاجية العالية، والتي تتواكب مع كون دول الخليج من أكبر منتجي النفط كذلك على مستوى العالم. وفي عالم متعدد الأقطاب، يتطلب ذلك النظر في التغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على هذه العلاقات.

ويبقى الفيصل هنا، كيف يمكن لدول الخليج أن تعظم من شراكاتها مع الصين، ولا تكرر تجربتها مع الغرب، ففي تجربة الغرب، ظلت دول الخليج مجرد ممول للاستثمارات والبورصات الغربية والأميركية، واقتصرت العلاقة على استيراد دول الخليج للتكنولوجيا الغربية والأميركية، والدرس أن تنتقل دول الخليج إلى مرحلة متقدمة مع الصين، فتعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا، وألا تبقى مجرد سوق لاستقبال السلع الصينية.

وتبقى مشكلة دول الخليج في أي شراكة أو مشروع للتنمية في قلة مواردها البشرية، حيث تعتمد دول الخليج منذ الطفرة النفطية الأولى في منتصف سبعينات القرن العشرين على استيراد العمالة في العديد من المجالات، بما يمثل تحديا كبيرا في بعض القطاعات، إذا تخلى عنها العمال الأجانب.